|

O

contraluz que demarca a lógica do filme: escuridão no

primeiro plano transforma personagens em silhuetas... O

contraluz que demarca a lógica do filme: escuridão no

primeiro plano transforma personagens em silhuetas...

Sangue Negro

começa com um acidente. Na escavação na qual procura

metais preciosos, Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis)

cai e quebra a perna (depois de uma explosão já ela

um pouco desastrada). Mancará pelo resto da história

por conta disso. Na seqüência subseqüente, poucos anos

depois, acompanhamos Plainview em uma prospecção de

petróleo – provavelmente sua primeira bem sucedida,

dado o ar triunfal e quase ritualístico com que é saudada.

Entretanto, o que marcará a seqüência será... um acidente.

Outro. Com Plainview. E essa ocorrência resultará no

plano-ícone do filme: o rosto de Day-Lewis, coberto

ao mesmo tempo de petróleo e de sangue.

Voltarei a esse plano. Por agora, acidentes. Essa série

de pequenos desastres será essencial para a construção

de relações em There Will Be Blood. Ora, o que se verá depois será uma disputa entre

o discurso de transcendência promovido por Eli Sunday

(Paul Dano) e a pura imanência defendida por Plainview.

Por mais que seja na verdade uma disputa de poder (considerando

inclusive a ambigüidade de Eli), ela será construída

por uma oposição entre esses dois mundos, o da religião

do jovem e o da fé do empreendedor (sim, por mais niilista

que seja, ele tem uma fé: em si e em sua capacidade

de domar o mundo). O filme de Paul Thomas Anderson toma

partido: o argumento do pastor é que a recusa do empresário

em permitir a bênção do poço causou uma série de desgraças.

Mas Plainview tem no corpo as marcas do negócio: prospectar

petróleo é uma atividade cercada pelo acidente, pela

violência da terra contra o homem, em resposta à clara

violência do homem contra as entranhas do chão. Ao longo

de toda a projeção, então, não haverá chance possível

para a visão de mundo de Eli.

Este é, afinal, um conto sobre “a ética protestante

e o espírito do capitalismo”. O embate aqui é justamente

em torno desse “espírito” (Weber usou aspas para demarcá-lo

e seguirei: de fato, é um ethos, uma maneira de se aproximar do mundo e dos outros e, antes

de tudo, uma visão de bem uma gramática das ações).

O empreendedor e o religioso disputam quem é mais asceta,

quem é verdadeiramente asceta, quem tem mais “espírito”

e, no final das contas, quem é mais predestinado. Sim,

Plainview acredita na predestinação, mas não em uma

da ordem do divino. Em vez disso, ele crê em uma predestinação

de sangue que o iguale ao mundo, em uma predestinação

de talentos para a conquista.

O que conduz de volta ao plano do rosto de Day-Lewis:

a imagem é icônica porque dá conta do símbolo essencial

da obra, o sangue. Mais que isso, a metáfora opera em

um jogo entre o sangue dos homens e um “sangue da terra”,

o petróleo. A parca iluminação nesse plano, aliás, permitirá

reparar apenas esse detalhe, justamente este, o fato

de que o rosto de Plainview traz o negro e o vermelho

a escorrer. Esse tipo de imagem habitualmente está a

serviço de certa humanização do espaço: sangue e petróleo

seriam especulares por um “efeito Gaya” estético: a

Terra tem sangue, é um ser vivo, pulsa de vontades e

caprichos. Mas aqui, não. Na saga do personagem, petróleo

e sangue correm em veias de seres secos, áridos, sem

vida. Não é a Terra que é humana como os homens; os

homens é que são desumanos como a Terra. Pelo menos

nas ações de Plainview, Pelo menos aos olhos de Plainview.

Aos olhos, símbolo máximo. Não parece ser nada sem motivo

que o personagem tenha o nome que tem. Ainda mais diante

do jogo imagético que constitui o filme. A “visão clara”

impressa na identidade do personagem se digladia com

a lógica imagética de toda a obra. Ora, a fotografia

de Sangue Negro é centrada em uma operação

simples de iluminação: ao longo de toda a narrativa,

veremos uma fotometragem baseada na contraluz, a produzir

um efeito de exposição correta nos fundos e subexposição

nos primeiros planos. O resultado é que as pessoas se

transformam habitualmente em silhuetas, diante de um

ambiente – geralmente um céu – que se pode facilmente

divisar, que se dá ao olhar. Aos seres humanos (estes

que estão em primeiro plano), a luz chega apenas no

limite do reconhecimento. Conseguimos ver que é Daniel

Plainview ali a falar, mas ele estará (quase) sempre

imerso na escuridão. Desde a primeira imagem, em que

“vemos” o protagonista em um buraco, não o acessamos

muito claramente. Dele, enxergamos as centelhas produzidas

pelas pancadas de sua picareta contra as pedras. E,

dali por diante, manteremos os olhos a perseguir (com

grande desvantagem) os traços dos seres viventes.

Operação simples, disse. Mas não sem complexidade. Simples

porque tecnicamente muito simples de realizar, mas os

efeitos produzidos por essa opção estética não serão

nada simplificadores. Pelo contrário. Toda complexidade

dos personagens e da narração será estabelecida por

esse jogo. O trabalho de Robert Elswit para Paul Thomas

Anderson se preocupa com expressar a profunda contradição

essencial do personagem-guia de Sangue

Negro.

Não à toa, então, há um centramento das operações dessa

filmagem na figura de um ser vivente em particular,

justamente Daniel. Daí o trabalho de Daniel Day-Lewis

ser tão marcante e absoluto. O impulso do filme é o

da criação de um quase-demônio, de um Mefistófeles do

capitalismo, possuído que está pelo “espírito”, dotado

de um ascetismo profundo em relação a sua própria vida,

movimento que o torne o homem capaz de se elevar ao

lucro (e se afastar com isso dos outros homens). Daí

a clara opção por uma espetacularização das ações, uma

superapresentação de técnicas de interpretação. Plainview

(e em conseqüência disso Day-Lewis) nunca será discreto.

Suas cenas (quase todas as do filme) são... aparições.

Por conta disso, haverá um ou outro momento em que o

roteiro chegará até ao over

ou se entregará a uma tipificação um tanto padronizada

– em alguns momentos, por exemplo, até notaremos uma

forte semelhança entre falas de Plainview e as de Bill

The Butcher, incorporado justamente pelo mesmo ator

para Martin Scorsese em Gangues de Nova York (2002). Mas essas

imperfeições são parte de uma mecânica de risco claramente

assumida pelo tom da direção de elenco. Um único aparente

senão se coloca na fragilidade da corporificação de

Eli. Paul Dano é claramente menos ator (no sentido de

conferir ao seu personagem realidade, credibilidade

e, no caso do filme isso é determinante, espetacularidade)

do que seria necessário (1). Mas isso não

deixa de ser coerente ao mesmo tempo com o projeto estético

ali plantado: Sangue

Negro é um filme embebido em covardia, pactuado

com desigualdades claramente definidas. Daniel Plainview

é mesmo “mais” que os outros.

Esse jogo com as utopias acaba por ficar impresso até

na música do filme. A trilha de Jonny Greenwood é construída

com uma musicalidade moderna (à Stravinsky) e a elas

se somam trechos de Arvo Part com o mesmo espírito.

Como contraponto, surge o concerto para violino e orquestra

em sol maior, opus 77, de Johannes Brahms, um tema cujo

romantismo conduz a um espírito totalmente diferente

dos de Greenwood/Part. Esses dois movimentos musicais

representarão utopias. A primeira ligada à terra, às

máquinas, ao progresso, ao petróleo, a segunda ligada

ao homem, ao poder, ao sucesso, ao sangue. Em vários

momentos do filme ouvimos pizzicatos de violinos dialogarem

com sons industriais e contrabaixos tensos (como na

cena do trem que chega ou na do poço que se consome

em chamas). Em alguns outros, ouviremos frases marcadas

por uníssonos de orquestra e metais triunfais (como

quando reencontrar o filho ou no “triunfo” final). Seja

qual for o movimento, a tensão estabelecida será sempre

entre o homem no que ele poderia ter de humano e o homem

no que ele se afasta do humano, a tensão entre carbono

orgânico e diamante.

Jogo com utopias que dá grande sentido ao título original.

There Will Be Blood nos diz, ao mesmo tempo, que há violência em jogo

(Esta história acabará em sangue), há que sangue pulsando

no chão (Haverá petróleo) e, supremo elemento, há uma

questão de família a resolver (Há laços de sangue envolvidos).

“Você nunca será salvo se rejeitar o sangue”, lança

Eli sobre Plainview na igreja “da Terceira Revelação”.

Essa cena, a da igreja, aliás, é determinante. É a cena

central do filme. Para falar dela, entretanto, é preciso

retornar ao jogo de luz e sombra de Anderson. É que

ele não é composto apenas por ocultamentos. Não. Ali,

no miolo da história, a fotografia criará justamente

o contrario, um bolsão de luminosidade, um respiro de

definição. Esse parêntese será definido justamente pela

única chance que Plainview dará a uma utopia constituída

no outro, por meio do outro: a chegada de “Henry” (não

saberemos seu nome real, nem se não será esse mesmo)

(Kevin J. O'Connor), seu suposto irmão. Desconfiado

a princípio, logo o empreendedor cederá espaço para

o familiar em sua vida. E chegará mesmo a proclamar:

“Sua chegada me dá um novo sopro de esperança” (de que

afinal não haja um mal inelutável em todo homem e que

a humanidade não seja insuportável). A entrada dele

em cena se dá em uma seqüência também operada por um

“efeito visual”: em um (surpreendente) quadro bem iluminado,

claro, vemos, ao fundo, alguém sentado diante porta

da cabana de Plainview, a foco médio. No primeiro plano,

as costas de uma cabeça, que se aproxima, seguida pela

câmera. Ouvimos as vozes de ambos, mas a seqüência parece

querer criar uma confusão. O homem ao longe tem bigodes

como os de Plainview e se veste um tanto como ele. Por

alguns segundos não saberemos quem é quem. Logo o efeito

se desmontará e veremos que o empresário interroga o

homem que estava a sua porta.

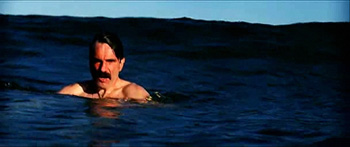

Plainview no mar, “corretamente” exposto”, plenamente

iluminado: um bloco do filme criará um bolsão de luz,

enquanto o empresário apostar no sangue como esperança

Plainview no mar, “corretamente” exposto”, plenamente

iluminado: um bloco do filme criará um bolsão de luz,

enquanto o empresário apostar no sangue como esperança

A partir dalí, e por algum tempo, sempre veremos o rosto

de Plainview. E de “Henry”. E o de H. W. (Dillon Freasier),

o menino que é ostensivamente tratado pelo pai (e por

todos) por um nome “de sócio”, de “homem de negócios”.

Ele aparecerá também em muitos momentos usando terno,

como que numa negação de sua dimensão infantil, como

que a lhe dar mais uma função do que uma existência.

Nesse bloco, assim, veremos pessoas e não mais silhuetas.

Vemos os empresários que negociam com o empreendedor

(que leva seu familiar consigo), veremos a vida a seguir.

Neste mesmo trecho, se dará a transformação de H. W.

Mais um acidente tornará o menino surdo e, conseqüentemente,

um fardo para o homem que o cria. A relação entre o

pai e o filho é um bocado complexa. Logo no começo do

filme, o menino será “crismado” por Plainview, com petróleo

na testa (e com uísque nos lábios). Depois, veremos

uma imagem de troca de carinho entre os dois, no trem.

E ouviremos os discursos do empresário a defender o

valor da família. A se dizer um “homem do petróleo”

tanto quanto um “homem da família”. A familiaridade

será um elemento central da saga ali descrita. Como,

aliás, é em geral uma questão no cinema de Anderson,

com Magnólia (1999) operando também um jogo entre acaso, tragédia e laços

de sangue. Mas se lá as relações de fato sangüíneas

não se convertiam em boas relações humanas, aqui as

relações nunca chegarão a ser reconhecidas como sangüíneas,

ou seja, como “grandes relações”.

Aqui, H. W. é um filho “de fachada”. Não apenas porque

tenha sido achado ou comprado. Mas porque, como disse,

ocupa uma função. Não à toa, será sempre acessório ao

projeto de empreendimento de Plainview. Não é para “cuidar

da família” que ele mergulha em busca do sangue da terra.

A família é que serve a esta operação. Pelo menos a

família que ele conhece, a modelar, a esquemática que

tem e que nasceu justamente para isso. Até por isso,

H. W. disputará espaço com “Henry” e, na disputa, perderá

seu lugar junto ao pai (que ama), justamente ao descobrir

a falsidade do parente. A punição não é outra senão

aquela que é a sina tradicional dos filhos não amados,

o “colégio interno”.

O jogo entre H.W. e “Henry” e a tomada deste segundo

do lugar junto a Daniel será justamente o que definirá

esse interregno de iluminação clara na filmagem. E será

justamente encerrado pela decepção de Plainview com

a descoberta da verdade sobre o falso irmão e, afinal,

sobre si mesmo e o mundo. A decepção será demarcada

justamente por dois planos marcantes em termos de iluminação.

O primeiro mostrará Daniel e “Henry”, ambos de perfil.

Os dois acabaram de nadar e o primeiro fala de uma casa

que invejava na infância, na cidade natal de ambos.

Daniel olha para o mar, “Henry” para baixo. E “Henry”

está... imerso na sombra, enquanto Daniel está iluminado.

Logo depois, Daniel se erguerá para nadar e o veremos

perfeitamente exposto, cercado pelas ondas, a lançar

um olhar de profundo ódio para fora do plano. Ele olha

para o irmão que ele acaba de descobrir não ser de fato

de seu sangue. Mas olha também para o mundo.

A saída do bloco “de luz” será gradativa. A segunda

etapa se dará logo depois que ele executar sua vingança,

momento em que se entregará profundamente à decepção,

debulhando-se em lágrimas – o demônio também chora!

Logo depois disso, veremos uma jogada de sentido no

plano imediatamente subseqüente. Acordado em um sobressalto,

o empreendedor será pego diante... de uma contraluz.

De novo estamos adentrando o mundo das trevas. Mas quem

está agora diante do sol será seu interlocutor. Vemos

no plano o bosque, perfeitamente iluminado, com o sol

que escapa por entre as árvores, e o ancião Mr. Bandy

(Hans Howes), este sim, subexposto. Plainview terá,

então, luz suficiente para si. Mas ele... coloca a mão

diante do rosto. A luz o cega.

Veremos uma última lufada de definição na iluminação

da cena do batismo de Plainview. Ali, uma janela em

forma de cruz inundará o ambiente com fótons, mas não

sem permitir que se enxergue o rosto do personagem.

E ali ele será confrontado com sua verdade. A dubiedade

de suas falas é fortíssima. Vemos o homem que acabou

de perder em definitivo as esperanças no mundo, que

acaba de matar o homem que ele cria ser seu irmão. É

um homem que optou em definitivo pela descrença no transcendente

(representado pela familiaridade de sangue) e que fará

troça de qualquer um que nesse transcendente creia (porque,

afinal, é um fraco quem nele crer). Mas eis que ali,

por uma fração de segundo, depois de várias vezes instigado

por Eli, em uma cena cômica de vingança do rapaz (que

lhe devolverá os tapas no rosto que recebera seqüências

antes), Plainview tomará a iniciativa própria. Ele dirá

com sinceridade (e sofrimento): “Eu abandonei meu garoto!”

Para, uma outra fração de segundo depois, ser redimido

em sua própria religião, o cinismo. Escarnecerá veementemente

de tudo a sua volta, então. Não há utopia nenhuma no

outro. Porque o outro nunca, nunca será ele, nunca será

como ele. A única utopia é o afastamento total do homem,

é o mergulho no eremitismo cínico. Daniel, então, ergue-se

e caminha na direção... da escuridão, que aguardava

por ele no primeiro plano.

Logo depois, ao receber H. W. de volta, vai abraçá-lo,

mas nunca veremos os dois claramente. Eles serão filmados

de longe, como dois, mais uma vez, borrões. Quando se

aproxima, a câmera servirá para mostrar que H. W., ele

também, dará um tapa na face de Daniel. Anos depois,

quando se encontrarem para o ajuste de contas na mansão,

será justamente em meio a trevas que o farão. As mais

intensas do filme, aliás, as que nem permitirão que

seja visto quem é o “mais próximo colaborador”, aquele

para quem o empresário “não tem nenhum segredo”. E o

filho (agora Russell Harvard) acabará justamente por

agradecer (aos céus) por não ter nada do pai nele, por

eles não terem o mesmo... sangue.

Esse rompimento (final) entre os dois precederá ao outro

ajuste de contas, o final, este entre Daniel Plainview

e Eli Sunday. Encerrado um ciclo de sangue, um outro

deve ser encerrado. A seqüência parecerá um tanto deslocada

da mecânica de luminosidade de Elswit/Anderson. Nela,

veremos bem tanto Plainview quanto Eli. Tanto eles quanto

o espaço em que se dá o embate, o salão de boliche um

tanto abandonado, como tudo mais na morada do bilionário.

Sai de cena uma economia dos olhares e entra em cena

uma economia outra, desta vez uma das palavras e das

encenações. Afinal, o cinismo é uma estratégia de atuação,

um performatismo na vida cotidiana. Não por acaso, então,

ali, Daniel (Day-Lewis? Plainview? Fará pouca diferença)

“dirige” Eli em sua cena para desmentir sua sinceridade

como pastor. “Eu sou um falso profeta e Deus é uma superstição”,

ele deve dizer, “como se estivesse pregando”, a fim

de obter dinheiro do antigo oponente. “Olhe para lá,

imagine que há uma congregação ali o ouvindo”, proclama

o “preparador de elenco” Day-Lewis. O incentivo é para

que Eli/Paul Dano interprete como ele, chamando atenção

para a mecânica espetacular da interpretação. “Eu bebo

o seu milk-shake”, diz logo depois Daniel, com voz alterada,

com um tom de escárnio teatralizado, com uma representação

do movimento do canudo imaginário. “Eu sou a terceira

revelação”, proclama, desmontando o sentido da igreja

do outro, mostrando que ele, sim, tem o “espírito”,

ele sim fez o pacto que faz correr o sangue do/sobre

o chão. A desconstrução do filme como agência de interpretação

(dos atores mesmo, não dos símbolos, embora esses também

estejam lá para ser interpretados) se dá ali como que

para completar o ciclo aberto pelo título. There

Will Be Blood: a violência de fato ainda não se

deu. É hora de ela acontecer. Mas isso não pode ser

dar sem se levar ao limite a operação de transfiguração

mefistofélica de Daniel. Não deixa de ser uma traição

cínica da parte dele: nega o direito do outro à fé em

Deus, mas no fundo está no âmago de um pacto com o demônio.

A mecânica luciferiana (de luz) do filme até ganha mais

sentido com essa lógica desnudada. Mas não é um demonismo

de fato, é mais uma demonização: não há nada dentro

de Plainview. É um desalmado. O personagem só tem lado

de fora. Daí ele ser puramente a interpretação de Day-Lewis.

Daí ele ter que ser uma silhueta. Daí ele passar por

um período, digamos, experimental como “ser iluminado”,

daí ele buscar sua fortuna no fundo (da terra, de si).

Alexandre Werneck

Alexandre Werneck

1. Sabe-se que Paul Dano

originalmente não faria o papel de Eli Sunday. Ele faria

apenas o papel de Paul (sim, assim como Day-Lewis, ele

faria um personagem com seu nome). O ator originalmente

escalado para o papel era Kel O'Neill, que deixou o

projeto – não se sabe se por vontade própria ou de Anderson

– pouco antes do começo das filmagens das cenas de Eli.

Sabe-se, então, que Dano teve pouco tempo para trabalhar

com o personagem e que o fato de os dois irmãos serem

gêmeos se deve exclusivamente à saída do ator.

|