|

Como nota Jean-Sébastien

Chauvin no texto publicado

em nossa presente edição, há nos filmes atuais de Alain

Resnais a insistência de uma antiga e “profunda inquietude

sobre a desaparição do sentido dos signos”. Amores

Parisienses e as roupas empilhadas que remetem a

Noite e Neblina. Medos Privados

em Lugares Públicos e a neve incessante que remete

às cinzas caindo sobre os corpos no início de Hiroshima

Meu Amor. Mas o que fazem as cinzas da tragédia

nuclear no último filme de Resnais? É como se elas preservassem, no fundo do plano, o

fantasma do século XX. O diretor filma o mundo dos mortos

– ou faz os mortos retornarem ao mundo dos vivos –,

portanto é “normal” que haja flocos do passado caindo

constantemente sobre o filme. Assombrando-o.

Primeiro plano de Hiroshima

Mon Amour, as cinzas sobre os corpos

Ainda

é possível ouvir os gritos (Noite e

Neblina, 1955) Ainda

é possível ouvir os gritos (Noite e

Neblina, 1955)

Voltemos à época de Noite

e Neblina: o cinema, ao não filmar os campos de

concentração e extermínio no momento

mesmo em que eram construídos, teria cometido um erro

imperdoável? Essa omissão teria criado uma lacuna impossível

de se compensar, um fosso aberto sobre o real? Godard,

por exemplo, acha que sim, sempre tratou esse atraso

como uma falta grave, inexpiável, pois era missão do

cinema (quase científica, já que ligada ao seu estatuto

de ferramenta de conhecimento e registro concreto do

mundo) estar lá, filmar. Arte do presente, do corpo-a-corpo

com a experiência de estar-no-mundo, o cinema se viu então diante de um vazio.

Serge Daney nunca hesitou em identificar

às imagens dos campos – ou melhor, ao ponto cego que

essas imagens ocuparam – o marco zero da construção

de um olhar “justo”, de um olhar que instaurava, no

seu ato de representação e, sobretudo, de percepção,

uma nova modalidade de distância. O intervalo constitutivo

da representação era agora uma instância moral. Em Noite

e Neblina, Resnais inaugura

essa justeza do olhar, esse reconhecimento de que o

cinema chegou depois, e com isso planta uma das pedras

fundadoras do cinema moderno francês.

Se ele chegou atrasado aos campos, passeou por entre

os mortos. A relação com a realidade se torna mórbida

e violenta, mas este é o preço do não esquecimento,

da luta contra a desaparição do significado de uma paisagem

histórica. Resnais não se permite metáforas, só pode abordar o assunto

literalmente. Face à iminência da desaparição, face

ao mato que cresce e quer encobrir (por “força da natureza”,

alguns diriam tendenciosamente) o palco da ignomínia,

ele interroga que poder terá a imagem cinematográfica

de não aquiescer ao esquecimento, de ler a narrativa

histórica no silêncio dos campos abandonados, de ouvir

ainda os gritos. As imagens de Noite e Neblina estabelecem relações complexas com a narração de Jean

Cayrol (escritor, sobrevivente

do Holocausto, duplamente implicado no filme), dita

em off num misto de

sobriedade científica e pujança estética. O visível

escondido sob o invisível é revelado pela mise en scène que advém das palavras, “o momento de diálogo entre

a voz que as faz ressoar e o silêncio das imagens que

mostram a ausência daquilo que as palavras dizem” (ver

Jacques Rancière, “L’inoubliable”,

em Arrêt sur histoire).

Na visita ao local onde ficava um campo de extermínio,

há a densidade dos eventos ali ocorridos. E ao mesmo

tempo não há nada. Os travellings de Resnais fazem uma varredura de superfície

do campo desativado, insistem para que não lhe desapareçam

os traços. Pois como nos diria a personagem de Emmanuelle

Riva em Hiroshima

Meu Amor, o tempo ameaça não preservar nada mais

além do nome. Ou talvez nem o nome.

Imagem de arquivo de

uma tomada aérea sobre um campo de concentração

(Noite e Neblina). Ninguém

viu os campos...

...

mas

o

filme nos vê.

A principal característica da exterminação nazista dos

judeus na Segunda Guerra foi sua invisibilidade, sua

obscura e historicamente mal explicada invisibilidade.

As investidas aéreas dos aliados não "repararam"

nos campos, que teriam de ser descobertos a pé. A tarefa

de Resnais em Noite e Neblina é inverter o processo da

desaparição dos signos, nem que para isso seja preciso

lutar contra o inelutável (o tempo, a amnésia).

Impedindo que o extermínio se resuma ao irrepresentável

– e hoje isso serve para combater aquela idéia falsa

de que o cinema moderno nasceria de uma crise de representabilidade

–, o filme salva as imagens de arquivo da sua eventual

banalidade, recontextualizando-as,

montando-as ao lado de imagens “atuais”, coloridas,

em movimento. É um cinema que sabe articular, um cinema

do tempo da montagem, que trabalha a duração do plano.

Resnais se mostra capaz de

um rigor onde até mesmo a historiografia, naquele momento,

cambaleava. Cada imagem de Noite e Neblina dá forma a uma crise do

olhar e da consciência.

Era fácil encontrar motivos para uma fuga do regime

figurativo diante do horror do Holocausto. As próprias

fotografias feitas nos campos ajudavam: pilhas de roupas

e pilhas de corpos se acham no limiar do indiscernível.

Como não encontrar ali um terreno sinistramente fértil

para uma arte abstracionista? “Isso tudo é cabelo de

mulher”, a voz de Jean Cayrol,

no entanto, afirma sobre uma imagem que começa indefinida,

chapada, abstrata, e pouco a pouco se abre até ganhar

contornos mais claros. Não podemos nos enganar, aquilo

tudo é cabelo de mulher, é isso que aquela imagem imprimiu.

É preciso guardar essa evidência, mesmo se o que essa

imagem figurar for sua própria limitação para representar

o que está nela (em última análise, a morte das pessoas

às quais pertencia toda aquela montanha de cabelo).

Trata-se de mostrar o que justamente não tem imagem:

o horror absoluto (o inumano?). E é aí que a palavra

entra. A potência da palavra, a preeminência da palavra,

que se torna audível na cena histórica restituída pela

imagem.

Jacques Rancière (no texto

já citado) retorna à célebre fórmula de Adorno para

invertê-la: “depois de Auschwitz,

para mostrar Auschwitz, somente

a arte é possível, porque ela é sempre o presente de

uma ausência, porque é seu trabalho mesmo dar a ver

um invisível, pela potência regida das palavras e das

imagens, juntas ou disjuntas, porque somente ela está

assim apta a tornar sensível o inumano”. A questão,

portanto, não consiste em banir a representação, mas

em saber de que maneira é possível responder ao mutismo

dos lugares, à indiferença da terra, dos muros, do arame

farpado, do capim. A imoralidade de algumas representações

que viriam depois (o famoso travelling

de Kapò é só um exemplo dentre muitos) constitui

uma prova da mesma natureza, porém de sinal invertido:

essas representações “abjetas” alertariam para a necessidade

de se questionar os modos de percepção no cinema, de

reconstruir o lugar do espectador a partir de um ponto

de vista (justo)

sobre as primeiras imagens da experiência nos campos.

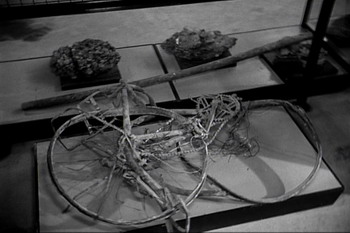

Pilhas de roupas que

terminam por se parecer com pilhas de corpos (Noite

e Neblina)

O ferro tornado vulnerável

como a carne, exposto no museu de Hiroshima

Em Hiroshima Meu

Amor (1959), o museu é o lugar para expor as cinzas

da destruição causada pela bomba atômica: os cabelos

das mulheres (novamente), os objetos de metal retorcidos,

deformados pelo calor, “frágeis como carne”, os pedaços

de pele conservados "ainda no frescor de seus sofrimentos",

as fotografias, as reconstituições. As reconstituições,

"na falta de outra coisa". Fora dali, todos

esses objetos se deteriorariam, perderiam a definição

e o significado; no museu eles ganham forma, força,

se preservam, se reverberam, constroem a memória de

Hiroshima. Após Hiroshima, assim como após Auschwitz, portanto, somente a arte é possível. Ao lado de

Noite e Neblina, Hiroshima Meu Amor consolida o momento em que as tragédias do século

e o espectador de cinema se encontram.

Hiroshima

é um filme sobre o desespero tanto da lembrança quanto

do esquecimento. As duas coisas podem enlouquecer, assustam:

não conseguir esquecer e não conseguir lembrar. Essas

são as fases sucessivas do drama da personagem de Riva,

que tenta desesperadamente se definir em relação ao

que ela é em Hiroshima e ao que era em Nevers.

Ficar no meio do caminho é que o perigo: é necessário

abandonar essa meia-luz existencial, escolher entre

permanecer na noite ou sair para o dia (a maior parte

do tempo diegético do filme

é esse parêntese entre a noite e o dia). Ela precisa

se recompor como sujeito, da mesma forma que Hiroshima

precisa se reconstruir após a bomba.

Muriel, ou o tempo de um retorno (1963), como

diz o título, fará um mesmo movimento de preencher a

lacuna aberta pelo passado no presente. O intervalo

ocorreu, mais uma vez. Os amantes se reencontram, mas

seus corpos já falam línguas diferentes. A palavra,

por sua vez, já não tem o poder de articulação de Noite

e Neblina. Preserva "apenas" a força política

e a estranheza poética (o roteiro é também

de Jean Cayrol), quando o jovem que não se livra da

memória da guerra – a batalha indigna dos colonizadores

contra a emancipação de suas colônias – narra os absurdos

crimes de guerra cometidos a Muriel,

a argelina que nunca aparece, pois enquanto ele fala

vemos imagens em super-8 de soldados confraternizando,

vemos lugares visitados pelas tropas francesas, vemos

a paisagem da Argélia. Uma espécie de reconstituição

da realidade a partir de um despedaçamento prévio, de

uma cisão entre o audível e o visível (estes parecem

faixas autônomas em busca de uma fusão impossível devido

ao próprio intervalo entre um e outro, entre o acontecimento

e a imagem do acontecimento enfim projetada). A opacidade

de Muriel atinge níveis muito mais altos que o comum

mesmo em se tratando de Resnais.

O filme cria a sensação de um tempo que não passa, tempo

de um retorno, tempo de uma reflexão: um valor infinitesimal

da narrativa, um hiato na duração do universo.

Olhares cruzados, olhares

perdidos (Hiroshima Meu Amor)

Olhares cruzados, olhares

perdidos (Hiroshima Meu Amor)

Há em Resnais um forte desejo

de cosmologia, de fazer uma ciência da natureza que

seja também a história do universo contada do ponto

de vista do homem nele inserido – e que enxerga, assim

sendo, apenas uma parte, um fragmento, e por isso não

pode totalizar ou concluir absolutamente nada. É uma

dupla manifestação: de compreender a existência em termos

de desejo, sensação, imprecisão e abertura e de, ao

mesmo tempo, definir o campo problemático no interior

do qual a experiência humana poderia ser observada sistematicamente,

abstraída do fluxo da vida material para ser entregue

a uma hipótese científica (lembrar de Meu

Tio da América). Nos filmes de Resnais

do período moderno, vemos um mundo que se forma por

acúmulo de contradições, por explosões (as cenas de

horror em Noite e Neblina e Hiroshima, a montagem cubista na primeira seqüência de Muriel), por movimentos

bruscos da História. As abstrações se somam a fim de

atingir uma realidade concreta. Surge uma diegese

marcada pela dialética entre o passado e o presente,

o concreto e o abstrato, o casal e a sociedade (Muriel, Hiroshima e também Marienbad). Para não deixar que

o passado se esvaia do presente, o impulso fundamental

de Resnais está expresso no

título de um de seus curtas-metragens de início de carreira:

Toda a memória do mundo. O tempo da memória

é o tempo menos da fixação do que da circulação. No

que depender de Resnais, as cinzas de Hiroshima vão sempre circular entre

nós.

Luiz Carlos Oliveira Jr.

Luiz Carlos Oliveira Jr.

|